カートに追加されました

-

配送について

7月27日(土)朝10時~7月29日(月)朝10時までのご注文は、29日(月)出荷となります。

- 税込1万円以上のご注文で送料無料

- 10時までのご注文で通常即日発送

※受注生産商品除く

-

ギフトラッピングについて

この商品はラッピング可能です

チケットを購入ギフトラッピングは有料で承ります。ラッピングチケットをご購入ください。

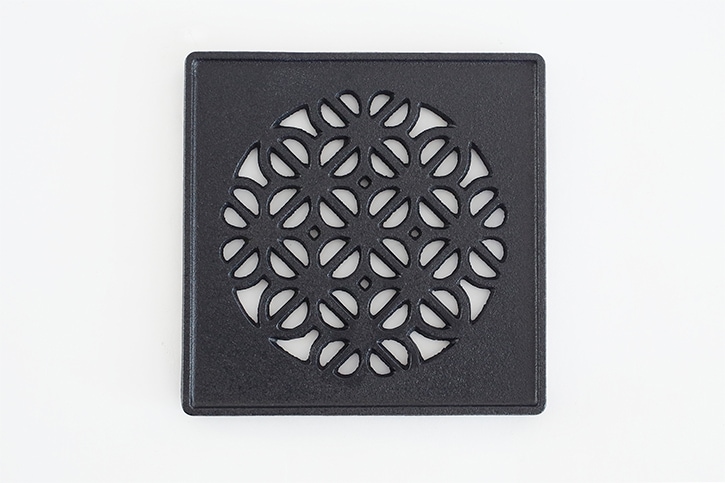

蚊やり器 (くわな鋳物)

江戸時代からの伝統を受け継ぐ三重県桑名地方の「くわな鋳物(いもの)」と、

日用品を新しい視点から提案する「ヤマサキデザインワークス」が

タッグを組んで生まれた「蚊やり器」。

蚊取り線香に火をつけるのが楽しみになるような佇まいです。

どっしり安定感のある鉄製ですが、

高さが5センチに満たないコンパクトなつくりでインテリアに馴染みやすく、威圧感がありません。

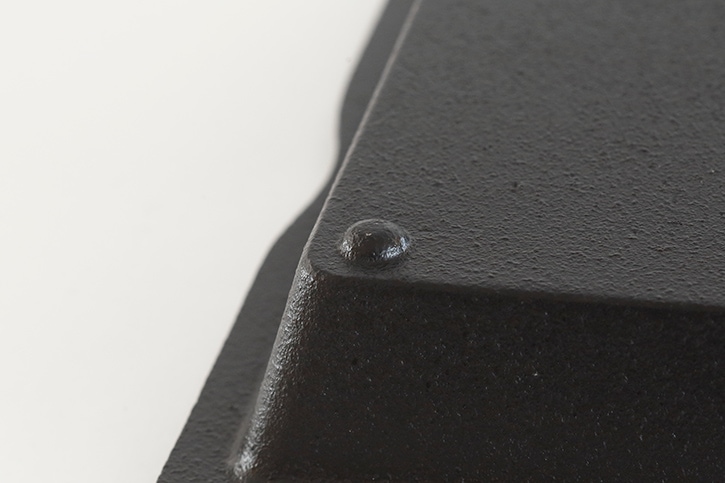

底面積も広く、しっかり四つの脚で自立してくれるので、床に置いたときにきちんと安定します。

火のついた蚊取り線香をしっかりと守ってくれる蓋つきで、ペットや小さな子どもの周りでも安心。

蓋を外すと表れる蚊取り線香の差込部は、本体と一体型になっているので、

線香が不意に倒れて火が消えてしまう、なんてこともありません。

また、耐食性に優れ、紫外線にも強い特性を持つアクリル焼付塗装が施されています。

錆びにくく、紫外線による退色の影響を受けにくいので、

屋内外を選ばず、美しい姿のまま長く使うことができるのもうれしいところ。

蓋の絵柄は全6種類。

「花火」、「雲」、「朝顔」、「花模様」、「桔梗」、「籠(かご)」と、

テーマはすべて夏の風物詩です。

もともと三重県では着物の図柄となる伊勢型紙が盛んだったことから、

着物の模様をデザインするように、図案化されたのだとか。

マットな鉄の素材感が真四角なフォルムと図案化されたパターンに映えて、

使わないときでもインテリアとして部屋の景色を引き締めます。

使っていくうちにヤニや油、ススが溜まってしまうので、お手入れは定期的にしたいもの。

汚れは蚊取り線香10巻くらいを目安にして、

家庭用の中性洗剤を使い、スポンジで洗い流してください。

塗装がされているとはいえ鉄の鋳物なので、

洗った後は錆びないよう布で水分を拭き取っておくのもお忘れなく。

風情のある佇まいはもちろん、

現代の暮らしに合わせて使い勝手のよさをより高めた「蚊やり器」。

室内はもちろん、ベランダやお庭など、おうちで過ごすひとときに欠かせない存在になるはずです。

バリエーション&商品詳細

クリックで拡大画像をご覧いただけます。

- 材質

- 本体・蓋:鉄鋳物(アクリル焼付塗装)

蚊取り線香差込部:ステンレス

>> お手入れについてはこちら - サイズ

- 約W164×D164×H43mm

- 重量

- 約1.7kg

- 備考

- 直径約110mmの一般的な蚊取り線香に対応します。

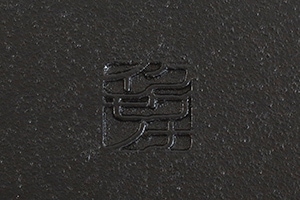

くわな鋳物について

「くわな鋳物」は、市や商工会が中心となって桑名鋳物を盛り上げようと発足した地域産業ブランド。

鋳物の特製を活かし、現代の暮らしに合う商品を開発するなど、

桑名鋳物の魅力を伝えつつ、「くわな鋳物」の地域ブランド化へ奔走しています。

奈良時代には仏像や梵鐘が鋳物でさかんに造られました。

当時、御鋳物師(おんいものし)と呼ばれた特殊技術をもった家系は、

全国に散り三重県桑名地域にも辿りついたそう。

その後、江戸時代に徳川家康の家臣、藩主本多忠勝公の指導の下、

鉄砲の製造を始めたのが桑名鋳物の起源といわれています。

当時つくられていたのは灯籠や梵鐘、農具や鍋など。

その技術はかたちを変え、現在ではフェンスや街路灯、マンホールなど、数多くの道具に活かされています。

-

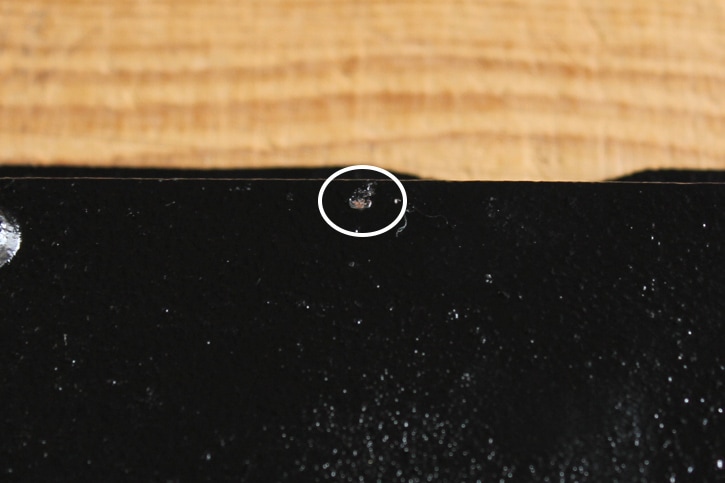

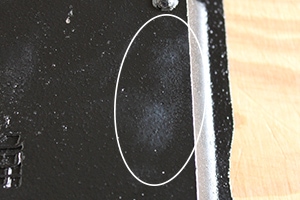

ご購入の前に知っておいていただきたいこと

クリックで拡大画像をご覧いただけます。

- その他のご注意

>> 底や蓋部分にがたつきが見られる場合があります。

>> メーカーの品質基準をクリアしたもののみ販売しております。また、当店でもさらに検品を行った後に、お客様にお届けしております。

【使用上のご注意】

>> 蚊取り線香を使用すると、蓋の裏にヤニが付着します。蚊取り線香10巻くらいを目安に、水で薄めた中性洗剤を使いスポンジで除去してください。

>> 鉄製なので、水で濡れた状態のままにしていると錆が発生してしまいます。濡れてしまった場合は、布などで水分を拭き取ってください。

>> 錆が気になる場合は、古びた歯ブラシなどのブラシで表面の錆を落とし、煎茶の茶殻をキッチンペーパーで包んで、錆ついた個所に染み込ませます。煎茶の茶殻に含まれるタンニンが赤錆と反応し、黒錆になることで目立たなくなります。