うつわの素材 陶磁器編

うつわの素材として最も多いのが「陶磁器」。つまり、「やきもの」です。

土を練り固めて焼いたもので、その主成分や焼成温度により、

大きく「陶器」「半磁器」「磁器」の3つに分類されます。

それぞれ違う性質や見た目、使い勝手を知り、用途や好みに合わせて使い分ければ、

やきものの楽しみ方が広がります。

尚、陶器と磁器の見分け方について、土や焼き方などは様々なため、区別は非常に難しいものです。

高台の裏など釉薬が掛かっていなく、素地が見える部分の色や質感を見たり、

表面を軽く爪先で弾いてみたときの音などで見極められることもあります。

-

1.陶器

地中から掘り出した「陶土」と呼ばれる土に、釉薬(※)を掛けて、

1000~1300℃で焼いたもの。「土もの」とも呼ばれます。

土の密度が低く、目に見えない小さな孔がたくさん開いているため、

焼成後も水を吸い、色やにおいがつきやすいのが特徴。

磁器と比べると、お手入れの面で気をつかいますが、

使ううちに貫入(かんにゅう・釉薬に入ったヒビ)が着色するなど、

新品にはない味わいが生まれ、うつわを「育てる」楽しみを味わえます。

また産地ごとに、その土地で採れた土を使うことが多く、土の色や粗さなどは様々。

それぞれの土によって、やさしさや温かみ、力強さなど、

幅広い表現を楽しめるのも魅力です。

釉薬が掛かった陶器は奈良時代頃から焼かれていたといわれており、

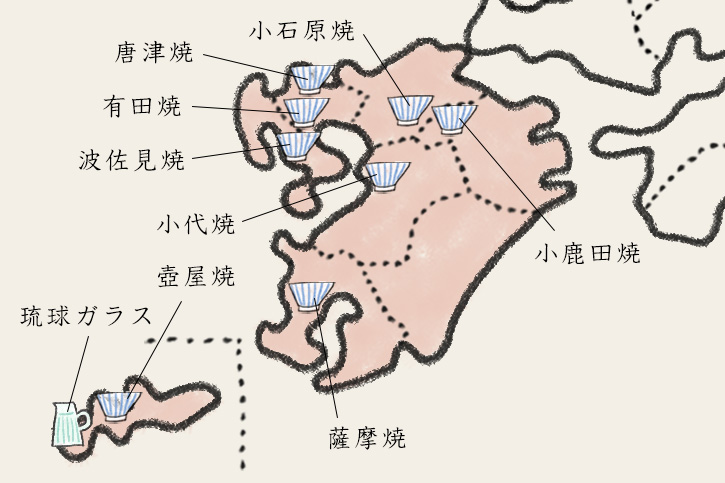

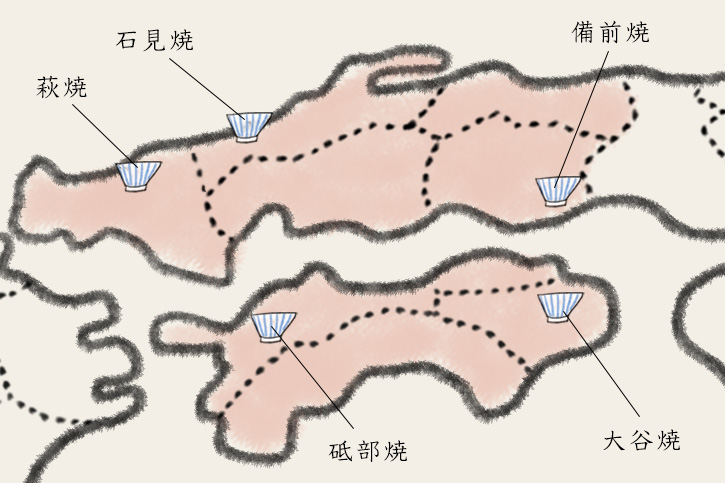

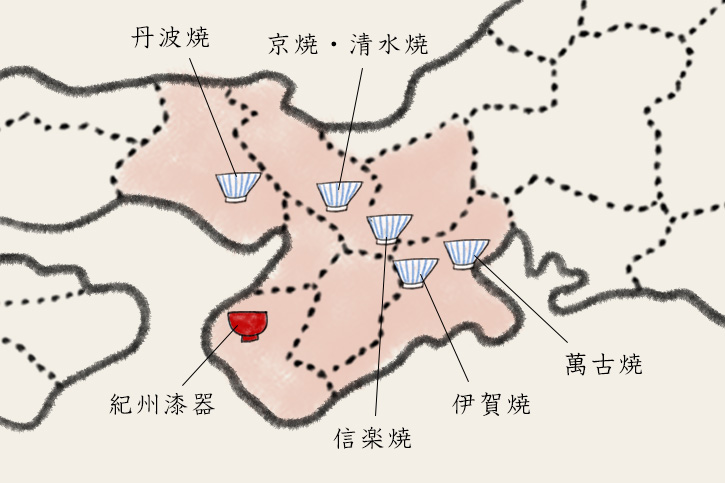

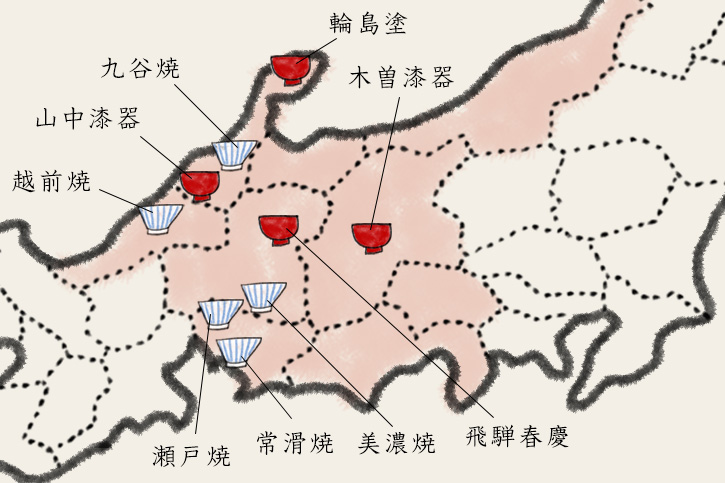

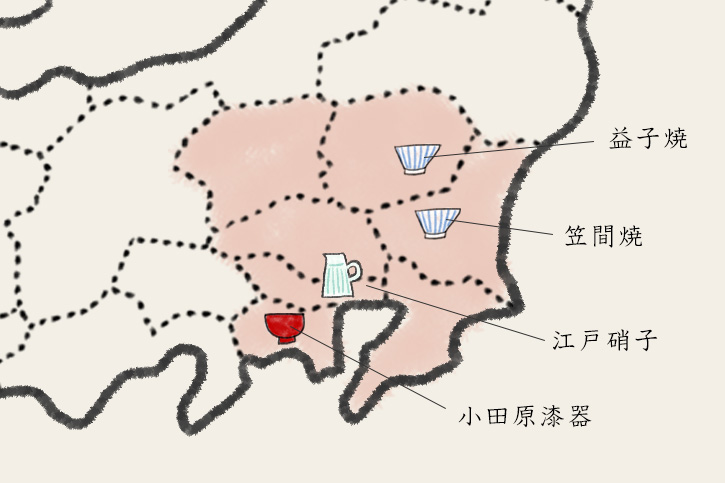

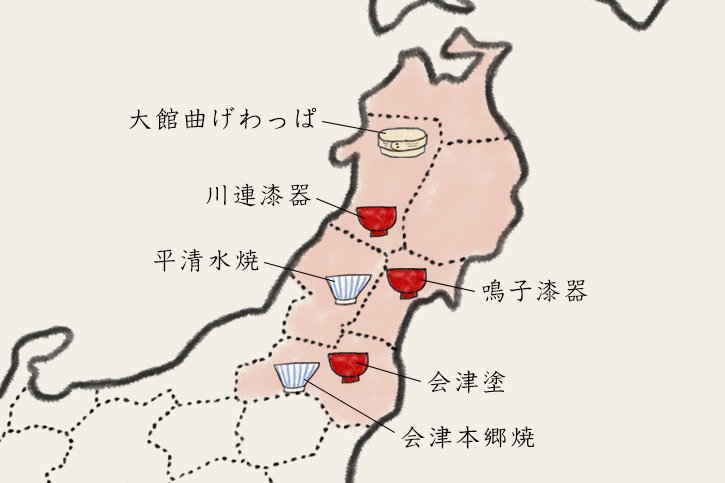

伊賀焼(三重県)、小鹿田焼(大分県)、備前焼(岡山県)、信楽焼(滋賀県)、

益子焼(栃木県)など、産地ごとに特徴のある陶器がつくられてきました。

現在では、産地にとらわれず新しいスタイルを追求するつくり手も増えて、

ますます多種多様な陶器を楽しめるようになっています。

※釉薬(ゆうやく):

表面をコーティングする、ガラス質の薬品。液体が染み込むことを抑えるという実用面での役割とともに、

光沢を出して美しさを与える装飾面の役割があります。

-

ざっくりと粗い土でつくられた伊賀焼の茶碗は、シンプルなかたちながら、土そのものが味わい深く、全体に凹凸が見られます。

どっしりとした重みがあるのも、土ものならではです。

-

素地の上に「白化粧」と呼ばれる白い化粧土を施し、透明の釉薬で仕上げる「粉引」の手法でつくられたどんぶり。生成りのような優しい白色が、和みます。

粉引のうつわは、水分がしみ込みやすいので、少しずつ色が変化していく様を楽しめます。 -

熱に強い土「耐熱陶土」を使用した、直火・オーブンでも使用可能なボウル。

このように、使用している土によって、直火やオーブンでの温めも可能な陶器もあります。

陶器は磁器に比べると熱くなりにくく冷めにくいので、温かい食べものに最適です。 -

表面の色が曇り空のような灰色に見えるのは、コバルトや鉄分を多く含んだ黒土に、白い釉薬を掛けているから。

様々な色の土があるのも陶器ならではの特徴で、土と釉薬などの仕上げの組み合わせを楽しめます。 -

すっきりとしたかたちに、土ものの温かみが感じられるボウル。

表面に艶のある濃い色の釉薬を掛けても、土の質感がしっかりと感じられます。

特に釉薬の薄い部分からは、土のざらざらとした表情を楽しめます。

-

-

2.半磁器

土と石の両方をブレンドした原料に使い、

釉薬を掛けて1200~1300℃で焼いたもの。

陶器の柔らかい印象はそのままに、磁器の強度を有し、

陶器と磁器の中間的な性質をもったやきものです。

電子レンジやオーブンで使用できるよう、

工夫されたつくりのうつわが多いのも特徴です。

明治時代に萬古焼(ばんこやき)の産地で開発され、

以来全国でつくられています。-

陶器のような温かみと、磁器のような薄手のつくりが共存した、グラタン皿。

オーブンでも使用できるつくりになっています。

-

陶器のような素朴さを残しながらも、電子レンジや食器洗浄機でも使用可能なそば猪口。

磁器のような薄さも魅力です。

-

-

3.磁器

「陶石」と呼ばれる、「長石(ちょうせき)」や「珪石(けいせき)」などの

ガラス質を含む石を粉砕して、粘土状にしたものが原料。

釉薬を掛けて、1300~1400℃で焼きます。「石もの」とも呼ばれます。

粒子が細かく、焼成後は半ガラス質になるので、水を吸いません。

色やにおいがつきにくく、硬くて丈夫なので、

陶器よりも扱いやすく、耐久性に優れています。

少し青みのある白い素地が特徴で、その白さに映える

鮮やかな絵付けを施したうつわが多く見られます。

日本では、江戸時代に朝鮮より磁器づくりが伝わり、

九谷焼(石川県)、有田焼(佐賀県)、波佐見焼(長崎県)、瀬戸焼(愛知県)、

砥部焼(愛媛県)、美濃焼(岐阜県)など、

産地ごとの特徴を活かしてつくられてきました。

-

さまざまな色の絵具で描かれた「色絵」が魅力の九谷焼のうつわ。

磁器ならではの白い肌に、モダンなレモンの柄が映え、爽やかな印象です。

-

シンプルなかたちに、9色のカラフルな釉薬が施された平皿。

素地が真っ白で滑らかな磁器だから、その上に掛ける釉薬の色をはっきりと表現することも可能です。 -

青白い仕上がりのものが多い磁器のなかで、土や焼成方法などを工夫することで、あえて生成りに近い白色にこだわったうつわ。

磁器のなめらかな肌を活かしつつ、陶器のような温かみのある磁器も生まれています。

-

ぽってりした厚みが、愛嬌のある砥部焼の深皿。

粒子が細かく、薄く軽くつくることが可能な磁器ですが、気兼ねなく安心して使えるようにという配慮から、あえてどっしりと厚めのものもあります。 -

高密度の粘土を使うことで、強度を高め、オーブンで使えるようにつくられたボウル。

表面には釉薬を施していませんが、焼成後の磁器の素地は吸水性がないので、色やにおいが染みこむ心配はほぼありません。

-

陶器・半磁器・磁器の違いまとめ

| 陶器 | 半磁器 | 磁器 | ||

| つくり | 主な原料 | 土 | 土+石 | 石 |

| 焼成温度 | 1000~1300℃ | 1200~1300℃ | 1300~1400℃ | |

| 粒子 | 粗い | 細かい | ||

| 特性 | 強度 | 弱い | 強い | |

| 吸水性 | 高い | ほぼない | ||

| 熱の伝わり方 | 伝わりにくい | 伝わりやすい | ||

| 目止め | 必要なものが多い | 必要なものが多い | 不要なものが多い | |

| 見分け方 | 素地の色 | 有色(茶・黒・白など) | 無色(白) | |

| 質感 | 柔らかくザラッとした風合い | 硬質で滑らかな風合い | ||

| 光を透かす | 透けない | 透ける | ||

| 叩いたときの音 | 低く鈍い音 | 金属的な高くて澄んだ音 | ||

| お手入れ | 直火 | × | × | × |

| 電子レンジ | × | ○ | ○ | |

| オーブン | × | × | × | |

| 食器洗浄機 | × | △ | △ | |

※上記は、あくまでも一般的な違いになります。使用している土や釉薬、焼き方によって、個体差があります。

各メーカーの表示する取り扱いに従ってください。

※半磁器の「→」は、陶器と磁器の中間的な性質をもっていることを表しています。

このほか、釉薬を掛けない陶器の一種として、陶土を1200~1300℃で焼き締めた

「せっ器(ストーンウェア)」や、700~800℃の低温で焼いた「土器」があります。

せっ器は高温で焼くことで耐水性を高め、急須などに用いられています。

土器は最古のやきものですが、吸水性が高く脆いことから、

現在では食器には使われず、「テラコッタ」と呼ばれる植木鉢などが主流です。

※参考書籍:

「民藝の教科書② うつわ」久野恵一監修/萩原健太郎著(グラフィック社)

「産地別 やきものの見わけ方」佐々木秀憲監修(東京美術)