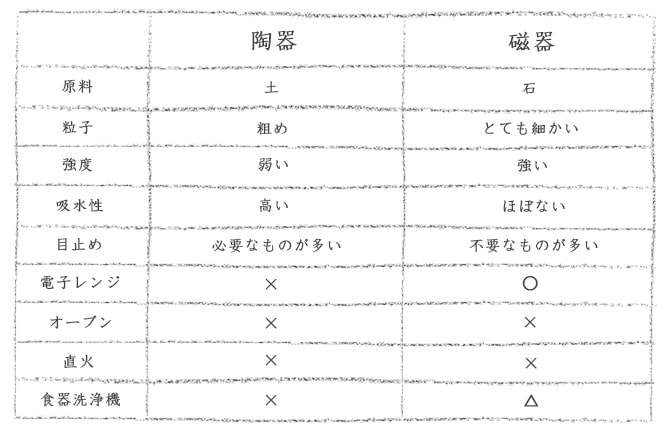

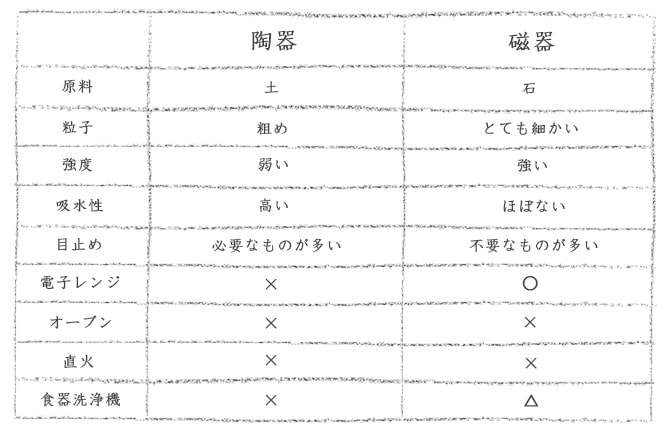

「やきもの」は、大きく分けて「陶器」「磁器」のふたつ。それぞれに特徴があり、扱い方も違います。

-

陶器

-

「陶土」と呼ばれる土を主な原料としていて、「土もの」とも呼ばれます。

磁器に比べると土の密度は低く、強度は弱いですが、

その分軽く、ざらりとした質感があり、やわらかな印象です。

吸水しやすいので、においやカビにも注意が必要と、

なかなか付き合い甲斐はありますが、

手をかければかけただけ応えてくれますので、

長く使い続ける楽しみもひとしお。

また、一口に「陶器」と言っても、土の種類や焼き方、使う釉薬によって

特徴は異なります。

-

-

磁器

-

白くて硬い「陶石」を砕いて粘土状にしたものを原料とし、

「石もの」とも呼ばれます。

粒子が細かく均一な生地を高温で焼き締めるため、

硬度があり、表面はつるりとしています。

陶器に比べ吸水性はなく、においや色移りなどの心配はあまりありません。

手のかからない器と言えます。

-

-

※上記は、あくまでも一般的な「陶器」と「磁器」の違いです。

使用している土や釉薬、焼き方によって、性質には個体差があります。

各メーカーの表示する取り扱いに従ってください。 -

その他のやきもの

-

耐熱陶器/土鍋

-

耐火性のある土を使ったやきもの。

陶器ではありますが、

直火、オーブン、電子レンジで使用できるものが多くあります。

※使用している土によって、

オーブンや電子レンジで使用できないものもあります。

-

-

半磁器/炻器(せっき)/焼締(やきしめ)

-

陶器と磁器の中間的な性質を持つやきもの。

陶器のやわらかな印象と磁器の強度を併せ持っています。

オーブンや電子レンジで使用できるものが多くあります。

-

-

-

吸水性がほとんどない磁器や半磁器は、食材のにおいや色が移る心配はあまりないため、

使い始めの特別なお手入れはとくにありません。

一方、土が粗く吸水性のある陶器に関しては、

水が染み出るのを防いだり、汚れをつきにくくするために、

水に浸したり「目止め」をする必要があるものがあります。

粉引きは「水に浸すと、斑点のような模様が出ることがありますが、

これは粉引きの特徴です」(マルヒロ)とのこと。

シミのように見えることもありますが、安心して使ってよさそうです。

また、陶器の中でも、釉薬の種類や、しっかり焼き締めているものなどは、

使い始めのお手入れが必要ないものもあります。

-

目止め

陶器

耐熱陶器

土鍋

粗い土を使っているものは、汚れやにおいをつきにくくしたり、 水漏れを防ぐため、

米や片栗粉などでんぷん質のあるもので貫入や土の粗い目をふさぐ「目止め」が必要な場合があります。

ただし、「目止めをすることで、逆ににおいやカビの原因になったりする場合もあります」 (倉敷意匠)

との見解もあり、目止めが必要かどうかは、各取扱説明書に従ってください。

目止めをしない場合、「粉引きは、一晩くらい水につけておくことをおすすめします」(宋艸窯)とのこと。

磁器や半磁器では必要がないものがほとんどです。

ちなみに土鍋は、「使う前に必ず目止めをしてください。

しっかり目止めがされていないと、沸騰しにくくなります」(東屋、4th-market)。<器の場合>

-

米のとぎ汁、もしくは水に小麦粉または片栗粉(大さじ1~2杯程度。米のとぎ汁と同じくらいの濃度のイメージで)を溶かしたものを用意します。

-

器を入れて火にかけ、沸騰させます。

-

沸騰したら火を止め、そのまま冷まします。

-

冷めたらぬめりを洗い流し、よく乾かします。

<土鍋の場合>

-

土鍋の8分目まで水を入れ、ご飯(お茶碗1杯分)か片栗粉(大さじ1~2杯程度)を混ぜます。

-

ご飯の場合は、そのまま弱火でじっくりお粥をつくります。片栗粉の場合は沸騰させます。

-

火を止め、自然に冷まします。

-

中身を出して、ぬめりをとり、よく乾かします。

-

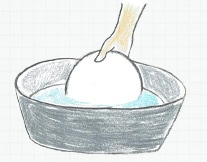

器を乾かすときは、底を上に。内側にも空気が入るよう、

下部分に布巾などをかまします。

大きなものは逆さにするのが大変なので、

「土鍋などの大物は、ある程度水分を拭きとってから、

五徳の上に置いておくだけでも、

全体が空気に触れることになります」(東屋)。

-

-

-

-

毎回使う前にすること

陶器

-

吸水性のある陶器、無釉のもの、

粉引きのもの、貫入のもの(磁器は除く)は、

使用するにつれて徐々に表情が変わっていきます。

それが楽しみでもありますが、色の変化が少ない方がいい方は、

毎回使う度に「5分ほど水に浸しておく」(倉敷意匠)ことや、

「さっと水にくぐらせて拭いてから使う」(東屋、宋艸窯、4th-market)

ことをすると、においや汚れがつきにくくなります。

他にも「きれいな濡れ布巾などで表面を拭いておく」(東屋)という方法も。

磁器や半磁器は、とくに何もする必要はありません。

-

-

電子レンジやオーブンでの使用

-

電子レンジは、基本的に磁器や半磁器、耐熱陶器は使えます。

陶器は、使えるものもありますが、「吸水性が高いため、

水分が残ったままで温めると、素地が膨張し、

徐々に痛める原因になることも」(4th-market、村上美術)。

また、陶器・磁器問わず、火花が出る可能性があるので、

「金、銀、プラチナなど金属系の釉薬で絵付けされているものは

使えません」(マルヒロ)。

そして、オーブンは、耐熱性の土でつくられていなければ使えません。

土鍋は、耐熱陶器であっても、電子レンジやオーブンで使えないものも多くあります。

-

-

やってはいけない使い方

-

陶器

耐熱陶器

土鍋

「においの強いものや色の濃い食材や液体を、長時間器に触れた状態にすること。

においや色が移り、とれにくくなります」(山田洋次)。 -

土鍋

「濡れたまま土鍋を火にかけると、低温から高温への温度変化が急に起きて

ヒビ割れする可能性があります。

また、使った後、鍋が熱いうちに水を入れたり、水を張った流しに置くと、

その温度差で割れる恐れがあるので、冷めてから洗ってください」(東屋)。

熱いまま冷たい台に置いたりすることも気をつけましょう。 -

陶器

磁器

「銅系の釉薬を使用したものや、金・銀の上絵付けをした部分に

梅干など酸性の食品をのせると、変色することがあります」(マルヒロ)。

-

-

-

-

洗い方

-

基本は、やわらかいスポンジで、食器用洗剤をつけて洗い、よく流します。

洗った後は、しっかり乾燥させることが大切です。

粗い土を使った土鍋の場合は、

「タワシを使います。洗剤をつけたスポンジで洗う場合は、

すぐに洗い流さないと素地が洗剤を吸ってしまうため、

洗い流しても完全には流し切れず、

次回使うときに出汁の中に溶け出す恐れがあります」(東屋)。

<洗うときの便利グッズ>

-

重曹

「油汚れなどを落とすときに重宝します」(宋艸窯)。 また、「においが付いてしまったときに、

重曹やレモン汁で煮沸するのも効果的です」(4th-market)。 -

メラミンスポンジ

「茶渋やコーヒー、油によるくもりをよく落とします」(4th-market)。

-

塩

「茶渋などの頑固な汚れは、家庭用の塩を使う」(マルヒロ)と、

器の表面を傷つけることなくすっきり落とせます。 -

食器用漂白剤

「茶渋など落ちにくい汚れやにおいがついたときやカビが生えてしまったときは、

食器用漂白剤も使えます」(今村製陶、宋艸窯、4th-market、マルヒロ、村上美術)。

ただし、吸水性のある陶器の場合は、

素地に薬が入り込んでしまう可能性があるので、すすぎをしっかり丁寧に。

-

-

食器洗浄機の使用

磁器

半磁器

耐熱陶器

-

磁器や半磁器は、基本的に使えますが、

洗浄中に器が動いてしまうと、割れやヒビの原因に。

「洗浄機の高水圧によって器がカタカタ動いたりすると

欠けることがあります」(宋艸窯)。

「器の縁を薄くつくっているため、洗浄機の中で器同士が重なると、

破損しやすくなります」(今村製陶)。

「上絵の柄があるものは、色柄が落ちる可能性があります」(村上美術)。

大切にしたいものは、やはり手洗いがおすすめのようです。

-

-

やってはいけない洗い方

-

<長時間のつけ置き洗い>

陶器

耐熱陶器

土鍋

吸水性の高い陶器は、「素地が汚れを吸ってカビやシミの原因になってしまいます」

(4th-market、マルヒロ、山田洋次)。 -

<硬いスポンジや金タワシ、クレンザーの使用>

陶器

磁器

半磁器

耐熱陶器

土鍋

「硬いもので洗うと、表面を傷つけてしまうことに」(倉敷意匠、マルヒロ)。

「表面に傷が付くと、電子レンジなどの使用でも

破損する原因になる場合があります」(倉敷意匠)。

-

-

保管方法

「しまうときは、よく乾燥させます。水分が残っていると、においやカビの原因になることがあります」

(東屋、倉敷意匠、4th-market、マルヒロ、村上美術)。

とくに、吸水性のある陶器は、磁器や半磁器よりも、乾燥させることを意識しましょう。

「風通しのいい場所での保管が望ましいです」(4th-market)。-

<高台を上にして乾かす>

高台が無釉のものは、高台を上にしてよく乾燥させましょう。

「高台を上にして斜めに立て掛け、全体が空気に触れるようにして乾かします。

乾ききらないうちに高台を下にしてしまうと、

高台の中に湿気が溜まり、カビが生える恐れがあります」(東屋)。 -

<重ねるときは間に挟む>

限られたスペースで器を収納する場合、

サイズやかたちごとに重ねることも多いと思いますが、

「器と器を重ねるときは、薄い布や紙を挟むと傷や湿気が防げます。

さらに長期間しまいっぱなしにするときは、

布や紙で全体を包んで、湿度の低いところで保管します」(4th-market)。 -

<長期間しまっておくときは天日干し>

土鍋など、一定の季節のみ使用するようなやきものの場合、

「保管する前に風通しのよい場所で天日干しにすると安心です」 (4th-market)。

-

-

-

-

シミができてしまったら

陶器

磁器

半磁器

耐熱陶器

磁器や半磁器は、吸水性が低いため食材や液体の影響を受けにくくはあります。

「ただし、磁器・陶器ともに、時間の経過とともに貫入が現れることがあります。

貫入に色が付いたり、陶器の場合は、土そのものに色が付いたり、

シミ状に色が付いたりします」(倉敷意匠)。

一方で、色付きやシミは、使う人の好みによっては、「“景色”として楽しむもの」(東屋)とも捉えられます。

なるべく色を付けたくない場合は、使う前に目止めをしたり、

毎回使うたびに水にくぐらせたりといった日々の注意も必要です。

それでも気になる色が付いてしまったら、対処法のひとつは「食器用漂白剤を使用してみる」

(今村製陶、宋艸窯、4th-market、マルヒロ、村上美術)こと。

「漂白剤でおおよそ取れると思います」(今村製陶)。

ただ、貫入や土の隙間から薬が中に染み込むのが気になる方は、以下の方法をお試しください。-

<天日に干してしっかり乾燥>

「水が染み込んでシミに見えていることもあるので、

天日干しにするなどしっかり乾燥させるととれることがあります」(山田洋次)。 -

<茶渋やコーヒー染みには塩>

「茶渋やコーヒーなどの染み付いた汚れは、

大さじ1杯ほどの塩で洗うときれいにとれます」(マルヒロ)。

スポンジに塩をのせ、水を含ませて磨きます。 -

<煮沸>

「お湯の中でぐつぐつ煮込みます」(東屋)。

-

-

においがついてしまったら

陶器

磁器

半磁器

耐熱陶器

シミ同様、「食器用漂白剤に浸し、洗う」(今村製陶、宋艸窯)というのがひとつの方法。

また、「磁器であれば、食器用洗剤で洗うだけでも十分です」(マルヒロ)。-

<よく洗いよく乾燥>

「使い続けていくうちにとれていくこともあるので、

使う度によく洗いよく乾燥させます」(村上美術、山田洋次)。 -

<煮沸>

「鍋に水と器を入れ沸騰させます」(東屋)。煮沸の方法には、

「少量の茶葉または、重曹やレモン汁を一緒に入れるのも効果的」(4th-market)

といったものもあります。 -

<酢とお湯>

茶碗や湯呑みなど深さのあるものは、

「少量の酢を入れ、お湯を張り、しばらく待ちます」(東屋)。

そのほか、「お湯を張り、電子レンジで沸騰させる手段もあります」(東屋)。

電子レンジを使用する場合は、器自体が電子レンジに対応しているか、

また、「ヒビが入っていると器が割れたり、火傷の恐れもある」(山田洋次)ので、

十分注意してください。

-

-

カビが生えてしまったら

陶器

磁器

半磁器

耐熱陶器

土鍋

「食器用漂白剤に浸し、洗う」(宋艸窯、4th-market)他、

カビの場合は殺菌のため煮沸や天日干しをするという方法があります。

「根深く黒くなったカビは取れない場合がありますが、

煮沸をすることで菌の繁殖を防ぎます」(東屋)。

また、「磁器の場合は、食器用洗剤で洗うだけでも十分」(マルヒロ)な場合も。<煮沸>

-

洗ってカビを取り除きます。

-

鍋に水と器を入れて沸騰させ、煮沸殺菌をします。 このとき、「たっぷりの水にお酢(大さじ2~3杯)を入れ10分ほど煮る」(4th-market)という方法もあります。

-

水気を拭いて、天日干しにし、よく乾燥させます。

-

-

欠けてしまったら

陶器

磁器

半磁器

耐熱陶器

土鍋

気に入った器が欠けてしまうのはとても残念なこと。できれば使い続けたいものです。

小さな欠け程度であれば、基本的に使い続けても問題がない場合も多いのですが、

「ヒビの場合は、破損の原因になる」(倉敷意匠)こともあったり、

「欠けた部分から細かいヒビが入っていることもあり、

軽く落としたり当てたりするだけで割れることもある」(山田洋次)など、

安全を優先するならば使い続けないほうが無難と言えます。

「土鍋の場合、底部にヒビは入るものですが、水漏れするほどのヒビであれば使用を止め、

一度職人さんに見てもらった方がいい」(東屋)など、

自分だけで判断しない方がいい場合もあります。

十分気をつけた上で使い続ける場合は、欠けた部分にヤスリをかけたり、

昔ながらの金継ぎという方法があります。-

<欠けた部分を滑らかにする>

ヒビではなく、ただの欠けであれば、

欠けた部分で怪我をしないように気をつけながら使い続けるのもひとつ。

「欠けた部分が尖って痛いようであれば、

100番くらいの布ヤスリでこすります」(山田洋次)。

「口を付ける部分でなければ、シミや汚れの入りこみを予防するため

欠けた部分に瞬間接着剤を浸み込ませる」(宋艸窯)という手も。 -

<金継ぎ>

欠けた部分からのシミや汚れを防ぐのと、見た目の美しさを兼ね備えた技法が

「金継ぎ」です。

金継ぎは、割れたり欠けたりした部分を漆でつなぎ、

金や銀などを蒔いて仕上げる手法。

専門店などに修理に出すこともできますが、自分で継いでみるのも一興です。

金継ぎを習うことができる教室に通ったり、

市販の金継ぎセットを利用するといいかもしれません。

-

-

<やきもの用語集>

- 釉薬(ゆうやく)

- 素地に塗る薬品。焼成によりガラス質になり、器に光沢を与えたり、液体がしみこむのを防ぐ役割があります。

さまざまな種類があり、釉薬によって質感や色など多彩な表現が可能になっています。 - 貫入(かんにゅう)

- 釉薬に入ったヒビ模様のこと。素地(きじ)と釉薬の収縮率の違いによって起こるので、陶器・磁器に関わらず入ります。

また、使ううちにも貫入は入り続けます。ヒビの間から吸水するため、食材や液体の色が染み込みやすい性質があり、

使ううちの変化を味わいとして、古くから楽しまれてきた手法のひとつです。 - 粉引(こひき)

- 成形した素地の上に白い化粧土を施したもの。やわらかな味わいが魅力です。

素地と釉薬が直接触れていないため、強度が弱く、釉薬と白土の間に食材や液体の色が入りやすい性質があります。

また、吸水性が高いので、液体が入るとシミのような斑点が出ることがありますが、乾くと消えます。 - 絵付(えつけ)

- やきものに絵を描くこと。釉薬をかける前に絵を描く「下絵付」と、

釉薬をかけて本焼きした後に絵を描く「上絵付」があり、その両方を組み合わせることもあります。