カートに追加されました

-

配送について

7月27日(土)朝10時~7月29日(月)朝10時までのご注文は、29日(月)出荷となります。

- 税込1万円以上のご注文で送料無料

- 10時までのご注文で通常即日発送

※受注生産商品除く

-

ギフトラッピングについて

この商品はラッピング可能です

チケットを購入ギフトラッピングは有料で承ります。ラッピングチケットをご購入ください。

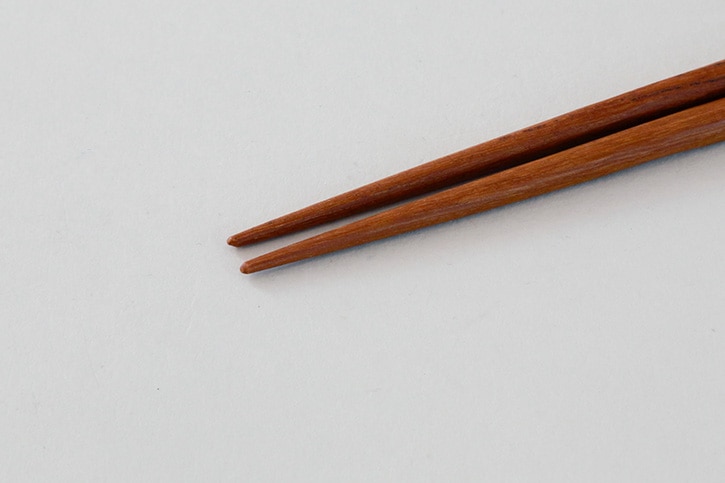

天削丸の木箸 (木箸しのはら)

日本で最初に箸を食卓に取り入れたのは聖徳太子だといわれています。

7世紀はじめ、当時栄華を極めていた隋に習うべく、

遣隋使が持ち帰った箸と食事作法を朝廷に取り入れたのだとか。

今となっては日本の食卓になくてはならない存在。

はじめの頃は竹のものが多かったそうですが、

その後、さまざまな素材の特性を活かした箸がつくられるようになりました。

東京都葛飾区四つ木で3代に渡り木箸づくりを続けている

「木箸しのはら」の代表作「天削丸(てんそぎまる)の木箸」。

3代目の吉成金房(よしなりかねふさ)さんが、

木の質感を活かし、一膳一膳手仕上げで丁寧につくり上げています。

持ち手側の端を丸く削ぐ技法を「天削丸(てんそぎまる)」といい、

この箸のかたちの特徴にもなっています。

持ち手部分も手で削られ、やわらかな凹凸が残っているので、とても握りやすいです。

また、口先は手仕上げだからこそ実現できる細さで、食べ物をつかみやすくできています。

材料となる木は「山桜」、「鉄木(てつぼく)」の2種類。

木種それぞれに適度な重さがあるのも使いやすさの秘密。

持ってみて軽いのが、色目も明るい「山桜」。

「鉄木」は軽すぎず、重すぎずちょうどいい重さで赤味の強い色合いが特徴です。

塗装には無着色のウレタン塗装を採用。

口に含んでも害はなく、安心・安全を第一に厳選されたものです。

無着色なので木目の美しさ、素材の違いが見えるのも特徴です。

それぞれ高級木材であるにも関わらず、お手ごろな値段なのもうれしいところ。

普段使いには、いつものごはんがより美味しく感じられそうな、

こんなお箸がしっくりきそうです。

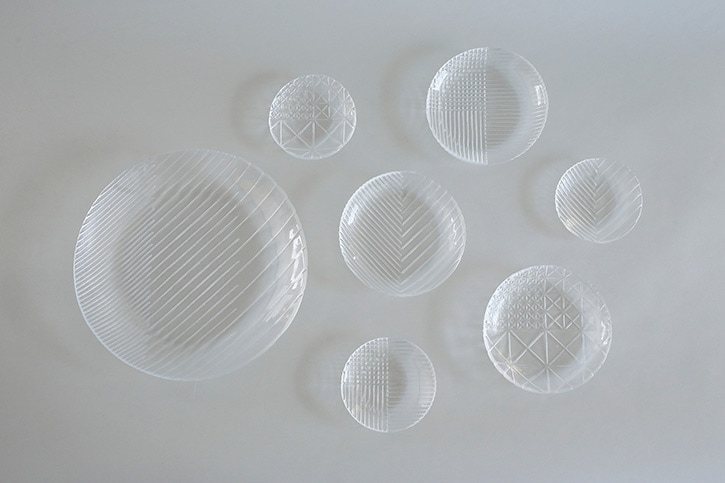

バリエーション&商品詳細

クリックで拡大画像をご覧いただけます。

- 材質

- 鉄木:鉄木

山桜:山桜

(どちらもウレタン塗装)

>> お手入れについてはこちら - サイズ

- 約W8×D8×H225mm

- 重量

- 鉄木:約16g

山桜:約10g - 備考

- 食器洗浄機:×

木箸しのはらについて

東京都葛飾区四つ木に工房を構える「木箸しのはら」は、昭和初期から3代続く木箸工房。

かつて火事の多かった江戸では、焼け残った端材などを集めて箸をつくる箸屋が増えたことから、

木箸づくりが盛んになったといいます。

「木箸しのはら」でつくる箸は「唐木箸(からきばし)」と呼ばれ、

木の風合いを活かした箸づくりが特徴。

現当主である吉成金房(よしなりかねふさ)さんは、

その唐木箸の特徴を損なわずに、一人でも多くの人にとって使いやすい箸づくりに取り組んでいます。

使い手の声に耳を傾けることに加え、無着色塗装などさまざまな技法を積極的に取り入れ、

現代の食卓に合わせて使いやすい箸を提案し続けています。

-

ご購入の前に知っておいていただきたいこと

クリックで拡大画像をご覧いただけます。

- その他のご注意

>> 職人が一膳一膳、手作業で仕上げているため、持ち手の凹凸などはすべて異なります。また、わずかな長さの違いなどが見られる場合もあります。使用上問題はありませんのでご了承ください。

>> メーカーの品質基準をクリアしたもののみ販売しております。また、当店でもさらに検品を行った後に、お客様にお届けしております。