カートに追加されました

-

配送について

7月27日(土)朝10時~7月29日(月)朝10時までのご注文は、29日(月)出荷となります。

- 税込1万円以上のご注文で送料無料

- 10時までのご注文で通常即日発送

※受注生産商品除く

-

ギフトラッピングについて

この商品はラッピング可能です

チケットを購入ギフトラッピングは有料で承ります。ラッピングチケットをご購入ください。

能登半島地震の影響により、「輪島キリモト」の工房に関しても大きな被害が出てしまっております。

そのため、現在は製品をつくることができる状態になく、製造再開の目処が立っておりません。

品切れの場合、「再入荷のお知らせ」をご登録いただくことは可能ですが、入荷までかなりお時間をいただく可能性もございます。

予めご了承くださいますようお願いいたします。

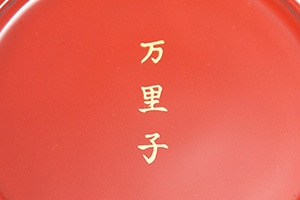

ヘラ模様椀 (輪島キリモト)

輪島塗の伝統と技法を今に伝える「輪島キリモト」による「ヘラ模様椀」。

熟練の職人によって、幾重にも繊細な塗りが施された贅沢な漆器です。

使うほどに艶を増し、美しい経年変化を見せてくれます。

もし傷がついてもお直しが可能。一生ものになることは間違いありません。

飯わん、汁わん、甘味など

幅広い使い勝手の一生もの

実は、このお椀、こう見えて

9層になっています。

「本堅地(ほんかたじ)技法」という

輪島塗産地が採用している技法で、

まずは、

数年屋外で落ち着かせたケヤキの木を、

木くずを使い

約1ヶ月、燻煙(くんえん)乾燥させます。

そしてロクロで挽いてかたちを整え、

生漆(きうるし)を染み込ませた後、

ケヤキの粉末と漆、米糊(こめのり)を

混ぜたものを塗り込みます。

次に上縁や高台の縁など、

欠けやすい部分に

専用の「布」を貼ります。

さらに、輪島市で産出された

珪藻土(けいそうど)を

蒸し焼きにして砕いた粉

「輪島地の粉(じのこ)」と

漆と米糊を混ぜたものを、

塗っては磨き、塗っては磨き、

をくり返します。

なんと、ここまでが下地。

さらに中塗り、上塗りと、

いくつもの行程が続くのです。

螺旋を描くこの「ヘラ模様椀」は、

そんな気の遠くなるような、

繊細な行程の中から、

塗師の方が

下地漆を塗り込むときの手の動きを

そのまま表面に残そうと、

誕生したのだそう。

こうして丁寧につくられた器は、

もし、長く使って表面に痛みが出てきても、

直すことができます。

幾重にも重なる漆の椀とともに、

日々を丁寧に重ねていくことができたなら、

とても素敵だと思いませんか。

漆器だからといって、特別なお手入れは必要ありません。一般的な中性洗剤とスポンジで洗えます。漆器は乾燥が苦手なので、毎日使って洗うことが一番のお手入れになるのです。

バリエーション&商品詳細

クリックで拡大画像をご覧いただけます。

- 材質

- 天然漆、ケヤキ

>> お手入れについてはこちら - サイズ

- φ121×h66mm

- 容量

- 約360ml(満水)/約288ml(8分目)

※容量の計測方法について - 重量

- 約90~100g

- 備考

- 直火:× IH:× 電子レンジ:× オーブン:× 食器洗浄機:×

- その他

- ※特大(φ146×h80mm)、大(φ131×h73mm)、小(φ101×h57mm)のサイズもございます。ご予約承りますのでお問合せください。

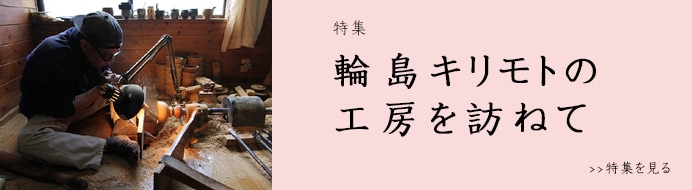

輪島キリモトについて

欧米では「japan」と言い表されるほど、日本を代表する工芸品、漆器。 その中でも最高級の日用品として親しまれているのが「輪島塗」です。

その輪島塗の伝統と技法を今に伝える「輪島キリモト」の歴史は、江戸時代にさかのぼります。元は塗師屋にはじまり、昭和初期に漆器木地屋に、そして三代目の輪島泰一氏により「輪島キリモト」が創設され、木地から漆塗りまでの一貫生産を行うようになりました。 その作品は、国内外で高い評価を受け、多くの賞を受賞しています。

また歴史や伝統を大切にしながらも、和菓子の「とらや」や「ルイ・ヴィトン」などと、ジャンルも国も越えたコラボレーションを行う柔軟さも持ち合せています。

「少しでも多くの人々に漆を知ってもらい、使ってもらえるものを創りたい」。そんな想いのもと、これからの日用品としての漆器作りを続けるブランドです。

-

ご購入の前に知っておいていただきたいこと

クリックで拡大画像をご覧いただけます。

- その他のご注意

>> 木地の加工から、下地、上塗りまで、いくつもの行程が1点1点手仕事によってつくられています。すべての商品の表情は異なりますので、ご了承ください。

>> 体質によっては漆でかぶれるおそれがあります。万一、かぶれの症状が現れた場合には、速やかに医師の診断を受け、その指示に従ってください。

>> 取扱説明書をよくお読みのうえお使いください。

>> メーカーの品質基準をクリアしたもののみ販売しております。また、当店でもさらに検品を行った後に、お客様にお届けしております。