私たちが比べてみました

汁わん編

2017年1月公開

毎朝の味噌汁をよそう、汁わん。

一日の活力をくれる、大事な一杯だから、

口当たりの優しさや、手で包み込んだときの感覚など

些細なところにまで気をつかいたいものです。

お手頃なウレタン塗装のものから、憧れの漆塗りのものまで、

汁わんの使いごこちを検証してみました。

比べるアイテム

-

樫椀 (喜八工房)

※生産終了になりました。(以下、樫椀)

-

めいぼく椀 (薗部産業)

めいぼく椀 (薗部産業)(以下、めいぼく椀)

-

ヘラ模様椀

ヘラ模様椀

(輪島キリモト)(以下、ヘラ模様椀)

-

小福椀 (輪島キリモト)

小福椀 (輪島キリモト)(以下、小福椀)

-

端反椀 (輪島キリモト)

端反椀 (輪島キリモト)(以下、端反椀)

スタッフの紹介

-

ミズキ

20代、未婚。

漆のおわんに憧れながらも、金銭面で躊躇している。 -

カメ

30代、未婚。

取材を通して漆に魅了され、漆のおわんを絶賛愛用中。 -

メグミ

30代、既婚。

デザイン性の高さに惹かれて買った「樫椀」がお気に入り。 -

ユウキ

30代、未婚。

暮らしを豊かにしてくれる“良いもの”に、人一倍関心が高い。

どんな汁わんを使っていますか?

メグミ

私は夫婦で「樫椀」のG型を使っています。

とにかくデザインが素敵で選んだのですが、軽いところもお気に入りです。

ミズキ

「樫椀」のG型は、ぷっくり膨らんだかたちが可愛らしいですよね。

私は「樫椀」と「めいぼく椀」で悩んだあげく、

「めいぼく椀」の安定したかたちに惹かれて、「くるみ 中」を買いました。

使いはじめて1年近くが経ち、少しずつ色が濃くなって、

“育てている”という実感から愛着が増しました。

ユウキ

我が家も「めいぼく椀」! 「ぶな 中」を使っています。

すべすべとした肌触りが気持ちよくって……。

ついつい手にとってしまいます。

その他、漆器屋さんで買った漆のものや、

沖縄のやちむんのもの(陶器)も持っているので、

気分や他の器とのバランスを考えて使い分けています。

カメ

私は半年前に「端反椀(はぞりわん)」をお迎えしました!

取材でつくり手の輪島キリモトさんから漆の魅力を伺ったら、

すっかり心奪われて、買わずにはいられず……。

どんな料理も、口当たり滑らかな「端反椀」で食べるだけで、

とっても満ち足りた気持ちになれるんです。

大げさじゃなく、使うたびに「あ~いいおわんだなぁ」と幸せを感じるので、

安い買い物ではなかったけれど、後悔したことは一度もありません!

今度親にもプレゼントしようと思っています。

ミズキ

うわ~、うらやましい!

私もいつかは漆のおわんが欲しいと思いつつ、

やっぱりお値段が張るので20代ではなかなか手が届かず……。

でもカメさんの熱弁を聞いていたら、ますます欲しくなっちゃいました。

早速、汁わんを比べてみましょう

-

味噌汁を入れて、飲んでみました

ミズキ

汁わんってやっぱり木製のものが多いですよね。

陶磁器だと熱くなってしまって、持ちにくいからでしょうか。

カメ

陶磁器でも厚手のものなら熱くなりにくいですが、

木は熱くなりにくいだけじゃなく、冷めにくいという特徴もあるから、

汁わんにはもってこいの素材!

味噌汁を入れたおわんを手にすると、

ほんのり温かさが伝わってきて、ほっこりします。

▲「樫椀 G型」。

メグミ

特に「樫椀」は薄手だから、手にはっきりとした温もりが。

とは言え、持てないほどの熱さではなく、

寒い日に暖をとるにはちょうど良さそうです。

▲「めいぼく椀 くるみ 中」。

ユウキ

反対に「めいぼく椀」は厚みがありすぎて、

ほとんど温かさは伝わってきません。

「樫椀」の後に触れると、

もう少し温度を感じられてもいいのかなと思ったり……。

ミズキ

熱いことを忘れて勢いよく口にして、

うっかり火傷した!なんてことにならないよう、注意も必要ですね。

▲「端反椀 本朱」。

メグミ

「端反椀」を口にすると、

唇に沿うように端が反っているから、

すっと流れるように味噌汁が口の中に入ってきて、

滑らかな口当たりにびっくりしました!

▲「端反椀」の口元。

ミズキ

唇が離れるときのすっとした感触が気持ち良くて、

唇をずっと沿わせておきたいくらい!

漆の特徴である口当たりの良さを十二分に味わえます。

▲「ヘラ模様椀 本朱」。

カメ

陶器や磁器、ウレタン塗装の木の器では味わえない感覚ですよね。

一度使うと大げさじゃなく、他の器では味噌汁を飲みたくなくなるほど!

「ヘラ模様椀」もつるっと優しい口当たりですが、

やっぱり「端反椀」が形状的に一番飲み口滑らかです。

▲「小福椀 ベンガラ」。

ミズキ

「小福椀」は「蒔地(まきじ)技法」という、

本来下地にのみ使う「輪島地の粉(珪藻土を焼成粉末にしたもの)」を、

表面に近い部分でも使用することで、表面硬度が高くなっているんだとか。

傷が目立たないから、気軽に使えるのも嬉しいポイントです。

つるりとした漆の口当たりの良さはないけれど、

金属のカトラリーも使えるざらりとした風合いは「小福椀」ならでは。

-

デザインは重要です

▲左から「めいぼく椀 大・中」。

メグミ

「めいぼく椀」のころんとしたフォルム、かわいいですよね。

cotogotoでも常に人気商品ナンバーワンの座を争うほどの人気っぷり。

結婚祝いなどにされる方も多いですよね。

私自身もつい贈り物には「めいぼく椀」を選んでいます。

▲「めいぼく椀」の木材種類一覧。

ユウキ

「中」は6種類、「大」は3種類の木材から選べるのも良いですよね。

家族で揃えたり、それぞれが好きな木を選んだり。

ミズキ

どの木も違う魅力があるから迷っちゃいますよね。

私は暗めの茶色が好きなので「くるみ」を選びましたが、

他のスタッフが「さくら」をずっと使っていて、

赤みの強い茶色に変化している姿が素敵でした。

変わっていく姿が見れるのも、木の器の醍醐味ですよね。

▲左から「小福椀 ベンガラ・黒」。

カメ

「小福椀」も、「めいぼく椀」同様、丸々としたかたちに愛嬌あり。

漆の器は使い込めば艶が出て、はっきりとした変化が楽しめます。

「小福椀」はざらざらした質感が、少しずつ滑らかになるんだとか。

▲左から「ヘラ模様椀 本朱・黒」。

ミズキ

「ヘラ模様椀」はTHE汁わん!っていう

オーソドックスなかたちがいいですよね。

さらに、塗師が下地漆を塗りこむときの手の動きを表現したヘラの模様が、

アクセントになっていて素敵。

漆塗りのおわんが完成するまでの長い工程を感じられるのも魅力的ですね。

>> ヘラ模様椀ができるまではこちら

▲左から「端反椀 本朱・黒」。

ユウキ

「端反椀」は端が反ったデザインがモダン。

「ヘラ模様椀」もそうなのですが、「本堅地(ほんかたじ)技法」でつくられた、

漆らしい、ふっくらとした質感と艶やかな表情が美しいですよね。

シンプルだけれど、洗練された印象です。

漆のおわん3種は赤(本朱またはベンガラ)と黒の2色展開だから、

男女で揃えたり、コーディネートに合わせて選べるのも嬉しいな。

▲左から「樫椀」のY型、U型、G型。

ミズキ

デザイン性と言えば、やっぱり「樫椀」がピカイチ。

直線的でシャープな印象のY型と、

滑らかなラインが華奢な印象のU型、

そして横にぷっくりと膨らんだG型。

どれも選びがたい魅力があります。

▲「樫椀」の模様。

メグミ

なんと言っても、樫の木特有の

虎のシマのような模様「虎斑(トラフ)」が素晴らしいんです。

山水画のような自然の模様も、何度見ても飽きません!

▲「樫椀」にシチュー。

カメ

「樫椀」や「めいぼく椀」など木目を感じられる汁わんは、

シチューなど洋風の食べ物にもしっくりくるのが良いですね。

北欧テイストの食卓にも似合いそう。

-

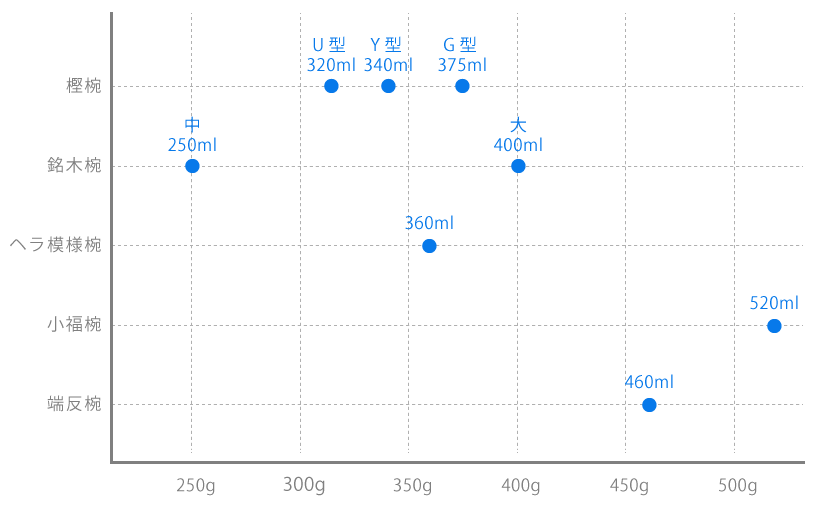

容量や重さも比べてみましょう

▲容量一覧。

※満水時の容量となります。個体差がありますので、ご了承ください。

ユウキ

「めいぼく椀 中」の容量が思った以上に少なくてびっくり!

厚手だから、意外と中身は入らないのですね。

ミズキ

容量のわりには、収納に場所をとるのがデメリットかも。

容量の少なさは、使っていて感じたことなかったなあ。

味噌汁には十分な大きさだし、豚汁やシチューは熱々でたくさん食べたくて、

おかわりすることが多いからでしょうか。

一杯で山盛り食べたい!という人には「大」の方が良いかもしれませんね。

メグミ

「樫椀」は薄手だから、コンパクトなわりには

どのかたちもそこそこ容量があるのですね。

カメ

「小福椀」は約520mlも入るから、小どんぶりとしても十分使えますね!

「端反椀」は約460mlと少し大きめだから、

お茶漬けやにゅうめんを食べる時にも重宝しています。

ミズキ

味噌汁だけに使うなら容量400ml以下の汁わんで十分ですが、

他の用途にも使うなら400ml以上のものを選んだほうが良いかもしれませんね。

ユウキ

輪島キリモトの「小福椀」「端反椀」「ヘラ模様椀」はどれも

cotogotoでお取り扱いのないサイズ展開もありますよね。

「めいぼく椀」にも「小」サイズがあるんだとか。

もう少し小さめや大きめが良い!という時は、

お取り寄せを検討しても良いのかも。

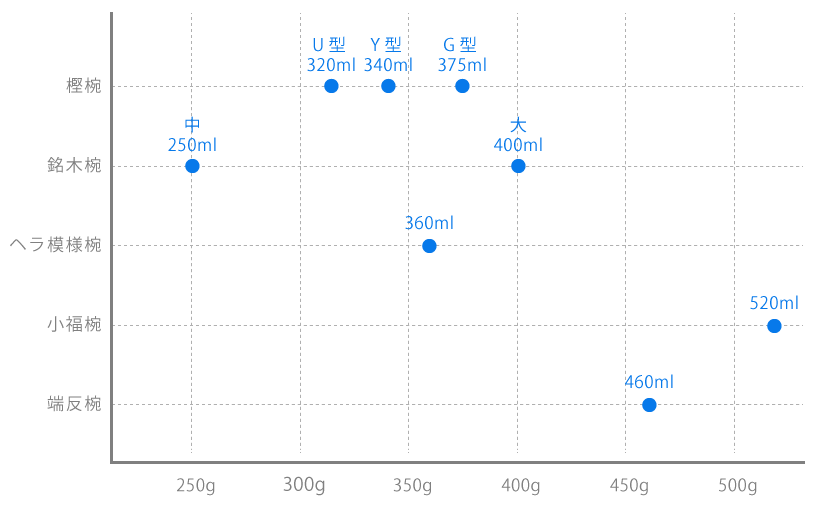

▲重さ一覧。

※重さは同じ木材でも、かなりのバラつきがあります。

上図で示している重さの範囲内に全くおさまらない個体もあります。

あくまで各木の重さの傾向を見るための参考としてご覧ください。

メグミ

同じ木材でも重さが異なるので、参考でしかありませんが……。

「めいぼく椀 中」のなかだと「なら」が圧倒的に重いんですね!

たしかに手にした時のずっしり感が違います。

カメ

「めいぼく椀」は厚手だから、容量のわりには全体的に重めですね。

「樫椀」と漆のおわんは、どれも圧倒的な軽さ。

漆器は20以上もの工程を経て、何層にもなっているのに、

それを感じさせない薄さと軽さがお見事です!

-

意外とお手入れしやすいんです

ミズキ

木の器ってお手入れが難しそうなイメージもありますが、

ウレタン塗装は陶磁器同様、洗剤で洗えるし、

実はお手入れは簡単ですよね。

塗装されていることで、色移りやにおい移り、

カビの心配が少ないのも嬉しいところ。

メグミ

ただし水に浸けっぱなしにしてしまうと、

塗装がふやけて、はがれてしまう原因に。

また、洗った後は水気を拭き取るなど、湿気は大敵です。

カメ

実は漆もウレタン塗装と同じで、洗剤が使えます。

洗ったら、ちゃんと拭いて、すぐにしまわずに乾かすなど、

ちょっとしたことに気をつけておけば大丈夫です。

漆は毎日使ってあげることが何よりのメンテナンスになると、

輪島キリモトさんもおっしゃっていましたよ。

ユウキ

ただし、漆もウレタンも、

100度近い沸騰し立てのものを注いだらいけないんですよね。

ウレタン塗装にヒビが入ったり、漆が白く変色してしまったり、

木自体が歪んでしまう原因になるんだとか。

口にできる温度になるまで少し待ってから、よそうことが大事なようです。

-

長く使えるのは漆です

ミズキ

大事に使っていても、物には寿命があるもの。

「めいぼく椀」のつくり手「薗部産業」さん曰く、毎日ウレタン塗装のおわんを使った場合、

3~5年でどうしても塗装が剥がれてしまうので、

そのタイミングで買い替えが必要なんだとか。

メグミ

残念ですがウレタン塗装はある程度、消耗品と捉えたほうが良いんですね。

それでも毎日使って3年以上もつなら、洋服と比べれば安いものですが(笑)。

ユウキ

とは言え、せっかくお気に入りの器に出会えたら長く使いたいもの。

漆器であれば、万が一傷が付いたり、欠けたりしても、

職人さんに修理してもらって使い続けることができるんですよね。

カメ

そう、まさに「一生もの」なんです!

私が死ぬときには、今使っている「端反椀」で

おかゆを食べて死にたい……!なんて思っているくらい

一生を共にする気満々です!

ミズキ

漆器は高いけれど、消耗品の器を何度も買い直すぶん、

最初にまとめて払っていると考えれば、決して高くはないかもしれませんね。

長く使えることを考えると、若いうちに買ったほうがお得とも言えます!

最後に、汁わんの違いをまとめてみました

-

樫椀 (喜八工房)

材質:樫(ウレタン塗装)

容量:U型 約320ml/Y型 約340ml/G型 約400ml

重さ:約95~130g

【特徴】

・薄くて軽い

・他にないデザイン性

・虎斑(トラフ)の模様を楽しめる

【価格(税抜)】

4,000円 -

めいぼく椀 (薗部産業)

材質:けやき、さくら、ぶななど(ウレタン塗装)

容量:中 約250ml/大 約375ml

重さ:中 約110~200g/大 約195~220g

【特徴】

・愛嬌のある丸いフォルム

・厚手なので熱くなりにくい

・木材を選べる

【価格(税抜)】

詳しくはこちら

中:3,500円~

大:4,500円

-

ヘラ模様椀 (輪島キリモト)

【価格(税抜)】

詳しくはこちら

15,000円

-

小福椀 (輪島キリモト)

【価格(税抜)】

詳しくはこちら

17,000円

-

端反椀 (輪島キリモト)

【価格(税抜)】

詳しくはこちら

18,000円